- 报刊

- 民国部分

- 现代部分

- ...............

- 古籍

- 国外收藏

- 国内保存

抗日战史(101册)(国防部史政编译局).pdf

价 格:¥ 40.00

30天售出:0 件

商品详情

注意:《抗日战史》是电子版,不是纸书,不发快递,付款后自动发货,弹出百度云盘下载地址和密码,自己下载即可!  抗日战史(101册)(国防部史政编译局).pdf 关于抗日战争的权威性书目,《抗日战史》可以说是首当其冲。其因涉及范围广阔,资料来源充实,编写人员能力较高,故可靠性及权威性都很不错。然而,该书几乎没有过大面积的公开发行,仅部分档案馆和图书馆有存档,因此一直以来都默默无闻。

一、前言

《抗日战史》是最早由官方编纂、出版,全面记述对日抗战期间国军在各个会战或重要战役与日军作战之“战史”丛书。全书从1939年,即全面抗战发生后的第三年,由军事委员会战史编纂委员会开始资料整理,进行编纂工作,初名《中日战史》1946年,该会改组为国防部战史编纂委员会,至1948年底完成初稿后,1949年4月将所有稿件移交史政局。1950 年起开始进行初稿修正工作,1962年奉准由史政局出版,定名为《抗日战史》。该套丛书至1968年出齐,连同 1 册《总目录》,共101册。内容包括战前状况、作战计划与作战指导、战争经过、重要战斗、海空军作战、后方勤务以及战后检讨等。《抗日战史》出版后,最初仅提供军方参考,成为论述抗日战争的重要依据,再版后,方对外公开,学者亦得以作为研究战争经过的主要资料来源。但是由于对战史归属的认知不同,历史学界对于这套由军方主编的《抗日战史》,长时期以来的评价负面居多。历史学界认为战史是军事史研究的领域之一,系从战争哲学或战争艺术的观点,记述军队作战经过,除了对参战两军之组织、训练、后勤、兵源、战力、情报、运动,以及战略战术等特点进行分析外,还研究大兵团指挥作战方法、战略与政略的关系、会战及战斗中的高级战术,与阵中勤务、要塞攻防等; 战史不同于军史,军史系探讨特定军队或军系的创立、成长、发展、兴衰、蜕变或消灭的经过,包括它们的军事组织、战术思想、人事状况、兵种比例、战斗序列、武器装备、教育训练、战场研究、后勤补给、指挥能力、纪律士气等方面,并就其对历史影响之大小给予适当分析、介绍与评估。军方则将战史视为军事史政的主要项目之一。国防部史政局在1946年成立之初,即将军事史政分为战史、军事史与国防史三项,战史系指陆海空军作战之统帅指挥及战斗过程经过的一切史实; 军事史系指陆海空军及联合勤务一切有关行政与业务之计划、设施等史实; 国防史则是凡军事、内政、外交、经济、交通、文化、社会及科 学地理有关国防之史实。因此战史编纂与出版一直是军方史政单位之主要业务,而《抗日战史》实为军方史政单位自设置以来所编纂、出版篇幅最大的“战史”。 事实上,《抗日战史》从开始编纂到成书出版,前后将近 30 年,时间不可谓不长,在这么长的时间中,军方究竟如何编纂这套战史? 本文拟透过档案、相关当事人留存资料,以及学者关于抗日战史与国军史政工作之研究成果,探讨该书从编纂到成书、出版的经过,兼及后续相关战史整编以及海、空军之抗日战史,并思考如何应用这套战史补充抗战史研究中对于战争,包括会战与战役研究的不足。本文所参阅编纂抗日战史之档案,分别来自两岸史政或档案机构,值得注意的是这些档案虽然由不同机构管理,但是来源主要为战史编纂委员会,具有相当强的互补性。 二、战史编纂的开展

传统中国虽然有史官之设置,但是没有专门编纂战史的组织,至清末官制改革,军事部分仿效 德、日,实行军政、军令二元化体制,以军咨府为军令系统之参谋本部,开始建置负责编纂战史的单位。自1912年后,编纂战史之业务在南京临时政府时期属参谋部,在北京政府时期为参谋本部。1928 年 10 月,战史编纂工作仍属参谋本部职掌之一。1934年秋,国民政府军事委员会委员长南昌行营设立XX战史编纂处,负责相关战史之编纂工作,至1935年2月,南昌行营撤销,该处以编纂业务尚未完成,改隶参谋本部第二厅继续工作,更名为战史编纂处,为军事机构设置战史编纂专责单位之始。1937年7月,卢沟桥事变发生后,军事委员会改组,设置第一至第六部,以第一部掌军令; 次年 1 月,军事委员会再度改组,将第一部与参谋本部合并为军令部,掌国防及用兵事宜,设第一、第二及总务三厅,其中第一厅职掌之一为“关于战史资料之搜集、编纂及战术、战略之研究事项”,归第一厅第四处负责; 战史编纂处亦改隶军令部,为所辖单位之一。嗣后随战事发展,军令部以第一厅第四处保管战史资料日多,无法整理编纂, 而战史编纂处以编制所限,其工作重心侧重编译国外战史,对于中日战史编纂业务实难兼顾为由,1939年初,呈准将战史编纂处扩大为战史编纂委员会,以指导编纂战史并战略战术之研究与改良。 此时,重庆因时常遭受日机空袭,对编纂工作多有不便,战史编纂委员会于3月24日将会址移至江 北县属柏溪附近之张家祠堂,开始进行中日战史编纂工作。嗣后军方史政单位将《抗日战史》原 稿称为“柏溪稿”或“柏溪稿档案”,即由此而来。1945 年,该会由柏溪迁至重庆办公,但房舍狭小,不敷使用。抗战胜利还都南京,该会经国防部核定暂留重庆,经签奉核定接收青年军管理处驻用之大溪别墅二、三两号房为新会址,直至该会结束。 依据《军令部组织规程》,战史编纂委员会负责中外战史材料之搜集、研究、整理、编纂事务,设主任委员、副主任委员各一人,专、兼任委员若干人,下设编纂组、编译组等单位; 编纂组负责北伐战史、中日战史编纂整理事项,编译组负责日俄战争、世界大战史之编译整理事项。实际上,该会之主要工作为编纂中日战史,军令部部长徐永昌以中日战史为中国第一部对外战史,曾多次指示该会对于编纂工作务必做到“真、详、正”三个字。1945 年 8 月,抗战胜利前夕,战史编纂委员会改组,由军令部第一厅副厅长方昉出任主任委员,并奉命改进该会业务。方昉拟妥改进方案,于 9 月 15日提交部务会议通过后,17 日提交军事委员会各部联合会报,会报主席、军政部部长陈诚裁示: “战史应早编完成,可将改进方案分送各出席单位,于一星期内提出书面意见,送军令部参考修正,再呈会核定。”10 月 8 日,改进方案之修正案提各部联合会报,经陈诚指示“可签呈委座核示”。10月14日,徐永昌以“提前完成中日战史初稿,拟具战史编纂委员会改进方案”为由,将全案签请蒋核定,内容如下: “一、先搜集重要资料,于一年内编成战史初稿,尔后即以此初稿为基础,汇编完善战史( 概计重要会战三十八个,已编成十四个,待编者尚有二十四个) 。二、依需要将该会人员相予增加,综计编设官佐一百九十一员( 原编制五十七员,增加一百三十四员,将官级原编设二十一员,新编四十六员) 。士兵一百二十一名( 原设三十七名,增加七十四名) 。经费概算另报核。三、为奏功容易,拟调集各部会及战区主管作战人员,参加工作。”蒋批示: “其编制可照办,但新编增加人员,尤以将官太多,应核减。其编纂委员应调用各部会高参部附及陆大教官兼任为原则,交程代总长审核。”11 月 3 日,蒋针对战史编纂事,手谕徐永昌,指示: “各军师团在抗战中之阵中日记,及各军师之战史,希通令于明( 卅五) 年三月份以前呈报军令部审核汇编为要。”复于 5 日召见方昉,面示: “改进方案已批示,中日战史极关重要,应切实负责,并督饬各职员均要负责,团以上之阵中日记,须速催报齐。”可见蒋对于战史编纂一事之重视。1946年2月,战史编纂委员会实施新编制,设正、副主任委员各一人,业务部门设研审( 研究审核) 组、编纂组、编译组、资料室,三组均设专、兼任委员若干人,三组组长由委员兼; 事务部门设办公室、会计室、检诊室等单位。是年 5 月,国防军事机构改组,军事委员会撤销,于行政院设置国防部,于参谋本部下设史料局,掌理国军史政业务。依据军事委员会颁布《军事委员会各部院厅局编并国防部计划》,战史编纂委员会之业务由史料局接收。复以战史编纂委员会情形特殊,负责军事委员会改制作业之中央军事机构改组委员会同意该会暂时保留,专责完成中日战史之编纂,业务则由史料局督导。7月3日,参谋总长陈诚召见方昉,指示: “中日战史应从速编成,目前应以全力搜集史料”,并亲下手令: “由史料局与原战史编纂委员会会同派员分别至各行营、各战区、各集团军,及各军师接收抗战期内,关于所有作战文件为要。运输史料由兵站负责,应报史料可列表附发,并以参谋总长名义,函各将领,盼其负责搜集史料。”8月28日,陈诚就保留战史编纂委员会事呈报蒋氏,曰: “查战史编纂,业务繁难,以前系由军令部战史编纂委员会办理。此次中央军事机构改 组,本应编并,但因事实需要之人员,非本部各厅局所能容纳。爰准保留该会于国防部,业务由史料局指导,并限自本年八月起,以三个月照编制充实人员,再以一年完成初稿,尔后移史料局接办。”依照陈诚签呈,军令部战史编纂委员会改隶国防部,更名为国防部战史编纂委员会,继续运作至1947年10月。在此同时,战史编纂委员会亦就机构保留所产生职责划分、编制修改、人员充实及 还都准备等问题,与史料局进行商议。前三项均没有问题,战史编纂委员会专任编纂中日战史,而在还都一项,史料局局长吴石以南京房舍分配困难,史料运输尤非易事,建议该会暂留重庆工作,待 各种条件便利后再行决定。由于战史编纂委员会未随国防部各单位返回南京,导致部内人员调入该会工作意愿不高,人事无法适时补充,加上史料搜集不易、体例变更等因素,战史编纂工作延宕,难以依原订时间于1947年10月结束,乃呈报国防部,说明相关情节,期望展期。经指派史政局( 史料局更名) 局长吴石等于 1947 年7月亲自莅会视察,了解业务情形,9月,国防部核定战史编纂委员会依照原编制延期至1948年6月,1948 年 7 月起紧缩一部分人员,至1949 年4月全部结束。1949年4月,该会依国防部核定结束,并入史政局。 史政局成立时称“史料局”,1947年4月更名。1949年4月,战史编纂委员会并 入后,史政局受时局影响,无暇处理中日战史后续工作。1949年10月,进一步减缩员额编组,史政局缩编为史政处。1950年3月,史政处继续维持,并开始整编中日战史。1957年4月,史政处奉命恢复史政局建制,7 月,史政局成立,除继续各阶段战史整编工作外,并就中日战史已完成各稿进行审订、出版。1973年5 月,史政局与编译局合并为“史政编译局”,继续 战史及相关军事书籍之编译出版等工作。 三、抗日战史的编纂

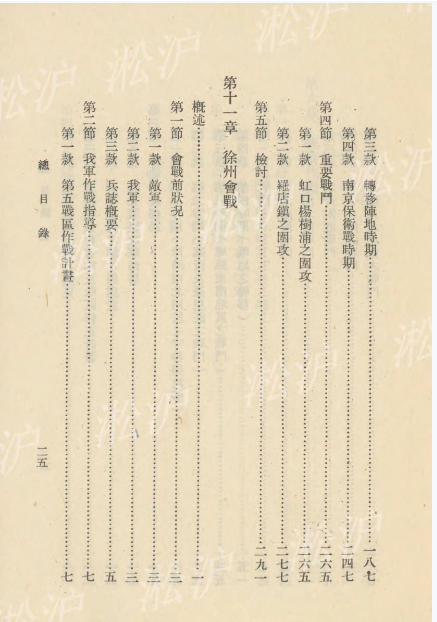

战史编纂委员会成立之初,其主要业务为编纂中日战史,兼涉北伐、“剿/共”战史及陆海空军沿革史之编纂整理,与国外战史之编译等。编纂中日战史业务由编纂组负责,从 1939 年下半年起,编纂组开始根据各部队呈报之战斗详报、阵中日记与文电等资料,陆续进行整编工作。最初为卢沟桥事变及第一至第六战区之战史整编,1940年起,改变工作方式,统一编纂体例,以会战与重要战役为主题进行整编。战史编纂委员会之成员俱为军职,各组组长为少将编阶,副组长为少将或上校编阶,编纂员为上校为主之校级军官编阶,助理员为少校或上尉编阶,另有书记、司书,以尉级军官充任。由此亦可以理解,中日战史的编纂,从开始就是由军方人员主持,对于战略战术之分析、战争经过之写作方式等,完全由军事观点出发,目的在提供军方运用,并非供学术研究或民众参阅之战史。至1946年6月,军令部战史编纂委员会改制为国防部战史编纂委员会时,共完成全战争经过 概要、小战例辑、会战以外之零星战斗资料,以及徐州会战、淞沪会战、津浦路北段沿线之作战、平绥 路东段沿线之作战、闽粤区之作战、第一次长沙会战、南昌会战、忻口会战、游击战、上高会战、平汉 路北段沿线之作战、第三次长沙会战、平津之作战、黄河南北两岸之作战等14个会战或作战史。此为抗日战史首批编纂完成的稿本,该会为与后续完成之战史稿区分,内部文件称为“旧稿”。 1946年6月,国防部成立,原军事委员会军令部战史编纂委员会改制为国防部战史编纂委员会, 继续中日战史之编纂工作,同时以该会陆续收集之相关史料整编“旧稿”。此时因战争已经结束,对战争过程有完整的了解,不同于之前仅能针对各个进行过的战役进行整编,因此在编纂工作继续进行 前,除体例与凡例之订定外,需先确定战史内容。1946年9月,战史编纂委员会拟妥《中日战史总目录》,呈请国防部核定,12月3日奉部令修正批准。全书分为上、下两集,共五篇。上集: 第一篇《战前 世界大势及中日两国军备之概况》、三章; 第二篇《战争起因》、三章; 第三篇《全战争经过概要》、二十 章。下集: 第四篇《第一期之作战》、第一至第十二章; 第五篇《第二期之作战》、第十三至第三十七章。 未几,该会以目录仍有未妥处,先后于1947年3月、7月、9月进行三次修正,全书改为六篇,前五篇不 变,增加第六篇《游击战》; 内容方面,第三篇由二十章删减为十一章; 第四篇原列之“南口战役”“平型关战斗”“晋绥之作战”三章,部分并入“平绥铁路东段沿线之作战”,部分并入“忻口会战”; 第五篇的 “闽浙之追击战”“桂境之追击战”“赣西之追击战”三章合并为“南战场之追击”一章。由于该会依 规定将于 1947年10月结束,时间上有急迫感,因此在目录核定过程中,即展开相关工作。 中日战史之编纂方针,遵循军事委员会于1946年1月19日所颁布战史编纂委员会改进方案 中甲项规定: “为应各方需要,并立战史基础,拟以军事为中心,就战争期间所得材料,及战争结束 后短期间所搜集之材料,同时分组编纂,其他政治经济外交有关各部门等,对战争发生重大影响者, 摘要编入,完成初稿。至完善战史,宜绘各部门材料搜集整理完竣后,遵照二十八年最高国防会议 第九次常务会议第三项指示,汇集各部门之史料,编修战史。”所谓“二十八年最高国防会议第九 次常务会议第三项指示”,系指1939年6月22日,国防最高委员会第九次常务会议,对于军事委员 会所提会同行政院回复国民参政会建议编纂抗战史意见核备案之三项指示中的第三项: “俟战事 结束后,再行组织战史总持编纂机关,汇集上项各部门之史料,着手编修战史。”至于编纂内容,扣除军令部时期已完成部分,依会战及重要战役,与旧稿中需补充部分,分为全战争经过概要、武汉会战、桂南会战、常德会战、长衡会战、豫南会战、第二次长沙会战、浙赣会战、枣宜会战、豫中会战、晋南会战、小战例辑、湘西会战、鄂西会战、豫西鄂北会战、随枣会战、桂柳会战、鲁苏游击战、冀察游击战、晋绥游击战、湘粤赣边区之作战、冬季攻势、各追击战、滇缅诸战役、国民革命战史、政治战争史二十六个项目进行; 各会战或重要战役叙述之排列顺序,经编纂人员研商后决定,以战前状况、作战指导、会战一般经过、重要战斗、会战后之状况为原则。战史编纂委员会主任委员方昉对于会战 编纂之要点指示: “编纂会战应以最高统帅部或各战区最高长官部之指导与计划为主,将其作有系 统叙述,并对会战进行中之各阶段全盘形势综合叙述,以显示其战略、战术上指导”; 后又指示: “编纂各会战时,应先明了全盘情况,决定编纂方针,再依史料内容调整,使战史可前后连贯。”该会为统一编纂工作,并拟订《中日战史编纂规程》,分为通则、编纂分组之组织、编纂与审查之一般程序、 编纂要领、附则五章,对于编纂工作,特别是编纂体例、行文叙述、图表规格等有详细说明。经呈奉 参谋总长陈诚核准后,作为编纂人员遵行之准则。中日战史编纂工作由编纂组负责,该会其他各组、室之工作,大多与编纂组密切配合。相关资 料来源,依照《中日战史编纂规程》规定: “本战史,依据第一厅与史料局所供给,及搜集有关各方之资料,整理编纂之。”究其实际,主要来自于 6 个方面: 1. 战史编纂委员会就战史 所需之史料列表,由国防部史料局代为向政府、军事机构搜集; 2. 各军事机构先行将资料移送至战 史编纂委员会,由该会整理留下所需部分,其余送史料局; 3. 由史料局订定相关法规 征集,征集之史料由原单位送至国防部史料局后转送至战史编纂委员会或直接送至战史编纂委员 会; 4. 战史编纂委员会派人前往借阅资料; 5. 战史编纂委员会自行编译外文史料,或由其他军事机 构翻译,完成时再由该机构送至史料局后转送至战史编纂委员会或直接送至战史编纂委员会; 6. 由各部门兼任委员搜集相关史料。该会除需新编军令部时期未编之会战史稿外,亦需要对军令 部时期已编成之史稿进行重编,所以搜集范围除新稿所需外,亦搜集旧稿所需资料。 战史编纂工作从1946年底陆续展开,原预定1947年10月完成,后延期至1948年6月,初稿全部完成。分别为: 南战场之追击、湘粤赣边区之作战、湘西会战、桂柳会战( 以上1947年10月底前陆续 完稿) 、桂南会战、豫西鄂北会战、常德会战、随枣会战、鲁苏区游击战、第二次长沙会战、滇缅路之作战、晋南会战、冀察区游击战、缅北滇西之作战、枣宜会战、豫南会战、长衡会战、冬季攻势、武汉会战、 浙赣会战( 以上1948年4月底前陆续完稿) 、全战争经过概要、冀察游击战、小战例辑、绥靖简史、豫中会战、鄂西会战( 以上1948年6月底完成) 。此段期间,战史编纂委员会曾聘请国立河南大学校长姚从吾、国立武汉大学历史系主任李剑农担任顾问,咨询战史编纂相关问题。初稿编纂完成后, 接续由研审组负责审稿,再进行修正,于 1948年4月陆续定稿,随即进行缮写、校对等工作。 在编纂过程中,战史编纂委员会定期举行业务会议,全体委员参加,先由编纂委员报告个人所 负责战史编纂情形,然后对编纂内容进行讨论。如主任委员方昉在听取1945年初的湘粤赣边区作战战史报告后,对于参战兵力问题提出质疑,强调不可以番号计算,说: “我军参加此次作战兵力为 十九万一节,望再研究。因经过长衡会战后,九战区兵力,损耗甚大,加以桂柳会战,七、九两战区均抽调一部兵力参加,故当时我军兵力实感不足,不可以番号计算,至敌方兵力,斯时亦因企图打通大陆交通线,接连两次会战相当疲馁。”又说: “敌军打通长衡桂柳至越北线后,影响七、九两战区我军心理颇大。最高统帅部与九战区之作战指导不同之处,值得研究。”在讨论1944年5月的长衡会战时,方昉再度表达兵力不能仅以番号计算的意见供撰稿委员参考,说: “检讨我军兵力,经过一次会战,其战斗力即削弱一次,因适当之补充制度未确立,颇难迅速恢复战力,所以不能仅以番号计算兵力,况本战场曾抽调一部分精锐兵力至滇缅路作战,为维持国际信义,虽当时国内兵力不足,亦不惜牺牲,极力忍耐,未予抽调,此点可在总经过内叙述之。”对于战史编纂关系较大的新资料送达, 亦会在会议中提醒编纂委员注意,编入相关部分,如1947年4月19日,该会接收南京联勤总部交 来的19箱后勤史料,虽然仍在资料室整理中,但是该批资料对于说明战争的后方勤务有相当重要性,编纂组组长陈星垣即在是月 25 日的业务会议,要求编纂委员注意并尽量编入有关各会战中。编纂委员完成所负责战史编纂后,即送研审组审查。研审组原则上每两周召开一次研究会,邀请编 纂委员参加,讨论研审委员对于编纂提供的意见,主要为体例、用词方面讨论,如各章是否使用“概述”、会战前之状况能否不用日军、我军字样等、关于经验教训及检讨应该如何撰写、“防御”“攻势” “攻击”等名称应如何区分使用等。亦有就特定主题进行研讨,例如对战史中《八年抗战战斗统计调查表》的讨论,主要在“战斗”该如何界定,决议战斗范围之决定,为: “一、任务: 战斗以任务为主, 凡达成任务,或虽未完全达成任务,而有辉煌战迹者。二、兵力: 按操典通则一三二条之规定,连为战斗单位,连以上部队适合于一项者,固应列为战斗,但排班任独立任务而与本战斗有直接影响或 特殊表现者,亦应列为战斗。三、重要性: 凡一战斗与本会战或战斗有重要影响者,及虽不属于会战 而与前后会战,或全般战局有关系者,应列为一战斗。”同时决定游击战范围与战斗相同。战史新稿的初稿陆续完成后,编纂组于1948年7月开始进行“旧稿”之整编工作。在此之前,研审组 已经对“旧稿”进行审查,除应补充之处外,“旧稿”与新稿体例不一为最大问题。事实上,关于战史编纂, “旧稿”之编纂实为开始的摸索阶段,编纂委员在编纂新稿的过程中,累积了相当经验,对于“旧稿”的处理,认为在事实方面问题不大,但是内容偏重会战本身的叙述,缺乏与前后相关会战之关连性,因此整编的重点,除依新稿修正体例外,着重在战略政略分析,以及根据新资料充实原有内容,爰由编纂组拟订《重编旧稿一般要领及作业程序》,交负责人员参考,全部工作于1948年底告一段落。 四、战史的审校与出版

国民/党政府迁台初期,原史政局已缩编为史政处,主要工作以审编中日战史为主,于1950年1月依据《中日战史史稿审稿标准》,就战史编纂委员会编纂完成稿件进行审查。 依处务会议记录,审稿要领以何应钦所著《八年抗战之经过》为基础,就原有资料、体例、内容进行审编,着重政略与战略; 有关日军部队番号与兵力,以日军大本营资料为主,若资料与初稿内容相异,于章节后放入资料参阅比较。关于战争的总经过,以最高统帅机构立场,审查初稿内容是否属实且符合当时战略与政略; 战争总经过目录,应避免与各会战与作战标题相同; 以各阶段作战为着 眼点审编战争总经过。关于各会战与重要战斗,对于会战前敌我一般状况,应补齐减少阙漏; 应再 研究会战与作战经过所用资料是否真实、相关会战间之情况有否遗漏、各部队长官部署是否适当; 各表统计数字是否错误,各图文字叙述是否与图符合。关于总结论,应从政略与战略方面之检讨、 战略战术之创建或改进、编制与装备之检讨与改进、后勤设施之改进等方面作结论。关于篇章节与 文字,应注意篇章节标题是否符合内容要点; 行文使用直陈式,文字用语需统一,不作褒贬。关于一般注意事项,审核前需阅读前战史编纂委员会审核编纂手册,战史总目录亦需详阅; 下笔修改前应先谨慎思考,若修改意见需经请示后方能更改,可先呈核初审稿,核准后正式修改; 审核工具需齐全,以便增加工作效率。何应钦所著《八年抗战之经过》,完成于1946年4月,为战后最早出版全面记述国军对日作战经过之著作。何氏自1938年1月起担任参谋总长,对于战争有全面了解,曾于1942年5月,将历年关于抗日战争之记述集结为《五年来之抗战经过》,所述时间起于卢沟桥事件,迄于1942年1月。抗战胜利后,何氏就历年所记战争经过,摘要汇编,内容大抵承袭《五年来之抗战经过》一书, 出版《八年抗战之经过》。全书分为六篇: 第一篇、战争之起因; 第二篇、开战之前敌我兵力比 较; 第三篇、第一期作战经过概要,第一章、第一期第一阶段: 第一节北战场、第二节东战场,第二 章、第一期第二阶段: 第一节我军指挥机构之调整与部署、第二节北战场、第三节东战场,第三章 第一期第三阶段: 第一节长江方面、第二节南战场、第三节东战场、第四节北战场; 第四篇、第二期 作战经过,第一章、本期战前我军之部署,第二章、第二期第一阶段: 第一节南战场、第二节长江方 面、第三节北战场,第三章、第二期第二阶段: 第一节中战场、第二节南战场、第三节北战场,第四 章、第二期第三阶段: 第一节缅甸战场、第二节北战场、第三节中战场、第四节南战场; 第五篇日军投降; 第六篇结论。研究者认为该书对于抗战史的诠释,影响很大,成为此后国军战史书写的典范。中日战史初稿之审查工作于1951年初完成,经整编后于1952年3 月,由参谋总长周至柔将初稿总目录签呈蒋核定,并请准予付印。3月20日,蒋指示: 抗战史应从九一八事变开始编纂。5月6日, 周至柔呈覆: 前战史编纂委员会编纂中日战史初稿时,系由七七事变开始编起,有关九一八事变、“一·二 八”事变等战事之资料尚无,现先搜集资料再行编纂,待编纂完成后,再拟审校付印计划。至 1954年2 月,因有关九一八事变至七七事变间资料之搜集未臻理想,无法编纂全史,且这段期间主要为政治活动, 作战行动较少,加上初稿第二篇战争起因对于相关问题已有叙述,决定暂停该部分之编纂。1955 年 11 月底,史政处计划再度对中日战史初稿进行修编,于 1956 年 4 月展开工 作,1959 年底完成。时史政处已于 1957 年 4 月改制为“史政局,该局于 1960 年 1月陆续将修编完成之会战或重要战役稿件送何应钦、罗家伦与秦孝仪审查。三位审查人各具代表性,何应钦于抗战期间任参谋总长、中国战区陆军总司令,编撰过《八年抗战之经过》; 罗家伦时 任“国史馆”馆长、中国国民党中央委员会党史史料编纂委员会主任委员,掌理国史、党史机构; 秦孝仪为总编纂,负责蒋的个人档案(即《大溪档案》,现为“国史馆”典藏之管理与编纂。三人各就其所长提供审查意见,何之意见以会战为单位,就相关会战内容提出疑问; 罗之意见以资料与文字结构为主; 秦之意见以史实补充与部分资料有待商榷为主。根据三位审查意见进行修正,至1960年底陆续完成,并于1962年底将中日战史初 稿陆续签请核定并准予付印出版,出版时名称改为《抗日战史》。1965年8月,曾再度邀请学者专家、高级将领就中日战史初稿中部分会战内容进行审查及修编,以求精确。至1968年 12月,《抗日战史》全部出版。 《抗日战史》全书连同《总目录》,共101册,分为五篇、六十二章: 第一篇《战前世界大势及中日 国势概要》( 三册) ,四章、三十五节; 第二篇《战争起因》( 一册) ,分二章、四节; 第三篇《全战争经过 概要》( 五册) ,十三章、三十六节; 第四篇《会战及作战》( 八十七册) ,四十一章,每章为一个重要会战或作战,系全书的重点; 第五篇《受降与复原》( 三册) ,二章。该书之架构与各篇章标题,大致维 持国防部于 1947 年核定之中日战史总目录第三次修正案; 内容方面,在原编中日战史初稿之基础 上,增加九一八事变后国军与日军作战部分,以及战时国家情势,包括政治、经济、文 化、教育等。【此处表略】《抗日战史》出版后,并未对外公开发行,仅在军方流传及部分图书馆收藏。1981年10月,将该书再版500套,分送各大图书馆,始为研究者公开利用。温哈熊曾将该书改编节录译为英文专书: History of the Sino-Japanese War( 1937 - 1945) ,计二册、十章,于 1971 年出版, 为代表军方对外之官书; 胡璞玉亦依据该书于 1974 年出版 A Brief History of Sino-Japanese War ( 1937 - 1945) ,篇幅为温译著的三分之一。对于军方而言,《抗日战史》的内容实足以呈现国军在抗战期间的表现。徐永昌晚年在台湾, 友人以其抗战期间主持军令部,对于抗日作战始终其事,建议其“何不乘暇写一抗战史之真迹,以饷后代”,但徐氏认为已有《抗日战史》,其真实性足够矣,不必另外再写。他自记: “抗日战史之编纂委员会直属军令部,且最后编纂与完成由余素信之方主任委员负责。其中属于部队报来之材料当有若干出入者,纵余自编,亦无法纠正,若属于军令部之材料,则十分真实,且彼有出入之材料,亦已切嘱方君对可以补救者努力校正之。以方君任作战厅副长最久,才能已够,取舍有自,胜任愉快,强余十倍。且历次会议曾一再致意方君及有关人员,以为我人遭此将于灭国危险之血的教训,务留一不计荣辱的真确史实,以贻后人,俾能戒吾人之不肖而善将来,方君诚笃君子,必已尽力作到。当余三十八年夏秋几过重庆,每促其即运台湾,嗣方君离职,全部史稿交国防部接收,来台后初询之林蔚文,后询之史料局,皆谓抢运。过去余于日记中不涉作战事,以信有真实性战史也,今兹亦然,若缩大为小之作,似自有人为之。”有学者亦表示: “就国军整体战斗而言,这是一套比较完整的战史。”但因全书以军事观点撰述,内容按照会( 作) 战前之状况、我军作战指导、会( 作) 战一般经过、重要战斗、后方勤务、检讨等次序书写,历史研究者对于这个部分并不熟悉,阅读上有一定困难。且资料运用,以国军方面为主,日本方面已公开之资料或其他国家相关资料,以及国内其他机构,所庋藏史料,运用较少,内容有其局限性。学者指出该书有三项重要缺失: 1. 对日军叙述,多用国军“战地情报”写入,未采用日军战后流出之档案史料,致使有关日军用兵作战,与真实情况( 真史) 出入颇大。2. 对国军作战,参谋作业( 作战计划与作战命令及预备行动) 多于实际作战。因为参谋作业,师级以上单位保存容易,战斗报告由连、营、团上报,有实际之困难,尤其是惨败之后,一个师往往剩不下数百人,且在紧急撤退时,所有文件全失或焚毁,而人事全非,亦无法补记或补报。3. 史料搜集不够,如淞沪会战,国军投入 75 个步兵师及其他特种部队,历时四月,国军精锐损失大半,纪录亦只有3册。建议史政机构应该重修《抗日战史》。但是无论如何,《抗日战史》作为一部记录中国对日抗战之指导原则及作战计划,以及自榆关抗战至日本无条件投降之完整作战经过之战史,其价值实不应忽视。 五、抗日战史之外

《抗日战史》出版之后,受限于人力、物力,军方史政机构有相当长的一段时间,没有编辑或出版类似规模或篇幅的战史。1978年4月,由国民革命军战史编撰组主任兼总编辑蒋纬国领衔主编的《国民革命军战史第三部———抗日御侮》,。该书虽然未以“抗日战史”为名,但是就主持其事者及全书内容来看,实为军方学术机构出版的“抗日战史”。全书共十卷,内容较《抗日战史》精简许多,编辑方向亦不尽相同,系以战争哲学、战争艺术观点编修,为三军大学高级将校研究战史选材。内容方面,史实少,理论多,注重国家战略、大战略及大兵团作战,对中、日两方军队之组织、训练、后勤、兵源、战力、情报、运动、战术、战略,以及指 挥官之个性,皆作特点分析。研究者指出该书不同于以往重视军事的写作方法,对于后续的国军 抗战史论述发生极大影响,认为“单就军事作战来说,该书对国军战史论述最大的发展有三: 一为 提出蒋中正诱迫日军改变作战线方向,打破日本'速决'企图,即提出所谓‘轴线移转说'。二为弱化 消耗战略。三为另作分期,将珍珠港事变后视为后期抗战”。1985年6 月,史政编译局为纪念抗战胜利40周年,以原《抗日战史》为基础,参考相关资料,出版新编《抗日战史》第一册。全书共12 册,至1994 年3 月第12册出版完毕。该书距 离原《抗日战史》之出版已有19年,但是结构和内容与原书差异不大,所增加《国际合作》与《总检讨》两篇,缺乏新意; 原书中的错误亦未更正,日本“战史丛书”有关中国作战部分亦未采用,研究者评价不高。1994年6月,“国防部”史政编译局出版三军大学战史编纂委员会编纂《国民革命军战役史第四部———抗日》,全书分为六篇: 第一篇《概论》、第二篇《初期战役》、第三篇《中期作战》、第四篇 《后期作战》、第五篇《日本投降及终战》、第六篇《总检讨》。该书编纂之目的,系以提供各级军事 学校教育应用为主旨,内容方面“由于抗日战争乃系全民对外,并由我国独立作战进而结合盟国共 同反侵略之战争,故其内容范围,系以野战行动为主,兼及国家战略( 军事战略) 与大战略。野战方 面,于各作( 会) 战中,从野战战略指导、战术运用或战斗行动,均加记述并予检讨”。研究者对该书评价不一,有认为该书没有什么资料加入,为“炒冷饭”; 亦有认为该书采用了蒋纬国在《国民革命军战史第三部———抗日御侮》一书的战役分期方式,并在战略论述中强调轴线移转说,为蒋氏 论点的延续。从《抗日战史》以次几部关于抗日的战史,都是以国军整体战斗为主,不可避免地偏重于陆军 作战,海、空军被视为支援作战,所占篇幅有限。然而海、空军作为独立军种,在抗战期间与日本海 军或航空兵作战,亦有十分突出的表现。空军方面为彰显抗战时期独立作战或协同作战之作为,在 《抗日战史》出版之前已经出版《空军抗日战史》与《防空抗日战史》; 海军方面则在《抗日战史》出 版之后出版《海军抗日战史》及《海军抗战期间作战经过汇编》,略述如下。《空军抗日战史》的编纂,分在两个时期进行,1937 年 7 月至 1941 年 12 月底以前部分,系航空 委员会在抗战期间完成; 1942 年 1 月至 1945 年 8 月部分,为空军总司令部情报署于 1950 年至 1956 年 1 月编辑完成,并将前后两时期完成之战史合编为一书。该书仅供空军内部参阅,未对外发行,其编纂目的“在以铁血换来之经验教训,供空军建军之参考,与战术战法之研究改进,暨革命 精神之培育与发扬”。全书分四章: 第一章《战争原因》、第二章《中日两国空军状况》、第三章《空 军作战计划》、第四章《空军战斗经过》; 前三章篇幅很少,第四章为重点,以年为单位,自 1937 年起 至 1945 年,每年一册,共九册。战斗经过,以月为主,分日记录,自第一号作战命令起,依序号逐日 编排,其次序如下: 1. 战斗前各方综合情报; 2. 作战命令( 包括命令下达时间、地点、内容,及下令者署名) ; 3. 下达法( 命令下达方式,如“油印,以飞机送至各大队部”或“先以电话各别传达,油印 命令尔后飞机补送各大队,并通报苏州张司令长官、及嘉兴张主任,十五日二时传完”等) ; 4. 各队 之战斗及行动,包括侦察、攻击、迎击三项,对于飞行员何时驾几号飞机起飞、如何作战、牺牲或战胜 飞回,均有详细的记载。该书资料来源为作战计划、作战命令、情报、陆军作战概况、阵中日记、部 队历史,以及部队战斗报告。而在 1941 年底太平洋战争发生后,中国的对日抗战成为世界大战一 部分,国军与盟军并肩作战,空军尤为主要军种,除在战史中对盟军作战情形视需要叙及外,并以 《中国抗战外籍空军志愿队参战史》及《中国空军美志愿大队战史纪要》两篇作为附录,收录于第九册,即全书最后一册。 防空包括空中与地面两部分,空中作战部分,见于前面述及的《空军抗日战史》,而 1953 年“空 军高射炮兵司令部”编印的《防空抗日战史》则以地面防空为主,兼述有关空军行动。《防空抗日战史》分为五篇: 第一篇《绪论》,分为战争爆发原因、开战前中日空军概况、开战前防空部队概况、 敌我作战方略概述、防空作战指导与准备及军队部署六章; 第二篇《第一期之作战( 二十六年七月 至二十七年十二月) 》; 第三篇《第二期之作战( 二十八年至三十年) 》; 第四篇《第三期之作战( 三十 一年至抗战胜利) 》; 第五篇《作战检讨》,分为战争总结、敌空军方面、我防空方面、结论四章。其中 第二、三、四篇,各期作战之内容编排,以第一章为该期作战概要; 第二章起依序记述各年作战经过, 内容包括: 日本空军动态、我国防空动态、一般战况、防空部队战纪、本年度作战检讨等项; 其中“防空部队战纪”,以区为单位记述,各区大致以省或市为范围,每年数目不一,如1937 年有杭州、南京、 江苏、安徽、冀察、太原、归绥、汴洛、济南、广州、南昌、武汉、湖南、西兰等 14 区及游动防空,1944年有四川、湖北、湖南、江西、广东、云南、陕西 7 区,各区依日、时、分记事; “本年度作战检讨”,包括本 年作战总结、敌空军战略与战术、我防空优点与缺点三项。《防空抗日战史》与《空军抗日战史》相 同,记录包括某日某时某分发现敌机、某时某分发布紧急警报、敌机临空分批架数、敌机投弹区域、 空军之应变方案、防空部队之作战过程等,内容十分详细。有学者称,“空军是比较小的部队,高炮 是其地面单位之一,能有此详细之记载,实在难能可贵”。中国海军在抗战前之舰艇总共为 106艘,约68895 吨,且多清末旧舰。分第一、二、三舰队,广东舰队,练习舰队及较新之鱼雷游击队。抗战时此批舰队部分用来堵塞长江江阴要塞,大部分自开 战后至武汉保卫战结束前,被日军击沉或击毁。至1944年3月,海军总司令部编译处出版《海军抗战事迹》时,仅有炮舰: 楚同、楚谦、楚观(皆745吨) ,江元(565吨) ,永绥(600吨) ,民权(460吨) ,咸宁、义宁( 皆 300 吨) ; 浅水炮舰: 江鲲、江犀( 各 140 吨) ; 运输舰: 克安( 1290 吨) 、安定( 1140 吨) 以及湖隼( 96 吨) 等 13 艘鱼雷艇,计 6701 吨。相关抗战战史著作,对于海军部分大多只作简略记述,因此论及国军对日抗战,大多认为海军缺乏显著事迹。海军当局有鉴于此,乃以所存海军抗战时期档案为依据,辅以相关抗日战史书刊及日本方面之战史,编辑《海军抗日战史》。全书分为 上、下两册,共15章,含括海军在抗战期间各项作为。但是有学者认为该书各章内容杂乱无章, 撰述与史料混杂其间,“读来十分吃力”。而且该书仅作为军方,主要为海军内部参阅,未对外公开发行,违背编纂此书在宣扬海军抗日事迹之初衷。《海军抗战期间作战经过汇编》为2015年为纪念抗战胜利 70 周年所制作编辑的 一本海军抗日战史图集及史料集。全书特点在于运用现代科技的图资整合能力,以图领文,将史料、图籍及卫星照片加以比对与标注,并胪列各项史政资料以供查考。全书分为六个部分,第一 部分有《海军对日抗战重要战役图( 长江流域) 》《海军抗战期间舰艇一览表》及《海军抗战期间舰 艇武装一览表》; 第二部分为《重要史料》,选录海军抗战相关档案; 第三部分为《附图》,共收录34帧战役水道图,每帧水道图中含战役经过说明及参战舰艇照片,为全书重点; 第四部分为《附录》, 包括 1. 舰艇作战报告,2. 抗战期间海军主战舰复原图,3. 江阴要塞图,4. 抗战期间布雷战果,5. 日军方面资料,6. 参考资料。其中参考资料中的 10 件水道图,除 9 件为“海军总司令部”海道测量 局于战后刊行的水道图外,还包括 1 件抗战期间汪政权海军部水路测量局海图,系长江自镇江焦山 北岸连成洲起至汉口的 26 段水道图。综合而言,该书作为一本汇编,战史之史料价值高过战争经过叙述。 六、结语

1937年7月,中国因为卢沟桥事变而引起的全面对日抗战,至今已经81年; 1945年8月,日本 无条件投降,对日抗战胜利迄今也有73年,在这么长的一段时间中,关于抗日战争的相关研究,包括政/治、军事、外交、财经、教育等各方面的主题,可以说汗牛充栋。然而作为抗日战争主体的“战/争”研究,因军事知识不足、缺乏相关资料等因素,相对而言成果较少。近年来受档案开放影响,有 年轻研究者投入研究,推出了若干研究成果,但是与具有军事背景的研究者在战略分析、战术运用 等问题上,存在着许多认知上的分歧。如何解决这个问题,由军方编纂的战史着手讨论,或许是 一个途径。而1962年至1968年间出版的《抗日战史》,应该是可以运用的资料来源。《抗日战史》完整记录并分析了国军在抗战期间各个会战或重要战役之表现,包括作战指导、 战争经过、重要战斗以及战后检讨等问题。该书从1939年战史编纂委员会着手资料整编、开始中日战史编纂工作,至1968年全部出版,前后将近30年,是众多编纂、审查、缮写、资料、制图、排版等 工作人员共同努力的成果。该书以抗日战争中各个会战或重要战役为主题,国军各级参战部队 呈报之战斗详报、阵中日记与文电等资料为依据,编纂而成,对于了解国军作战,自然有其价值。然 而由于《抗日战史》多达101本,且书写方式、资料编排等,以军方思维出发,加上若干资料,特别是 与作战相关的数字,如使用兵力或伤亡人数等,在编纂过程中即遭受质疑,更何况后来参考这些数字的研究者。事实上,由战史编纂委员会所留存档案,包括工作日记、工作报告、会报纪录等,可以 理解在编纂过程中相关人员所面临的主要问题之一,就是资料不充足,这造成撰写及之后审稿上的 困难。时至今日,研究者或许可以由其他方面资料发现《抗日战史》在某个会战或战役叙述上的问 题,予以补充或修正,但是就《抗日战史》本身而言,因为编纂时间长,且经过多人之手,似乎更应该 关注其中是否有资料引用失误或遗漏等问题。目前在台湾,已经将《抗日战史》之原稿,包含旧稿、新稿,连同迁台后审订之稿件,一并移送档案主管机关保管,并开放供各界人士查阅。 南京之中国第二历史档案馆典藏原战史编纂委员会档案,亦已完成数字化,开放供研究者参阅,其中部分档案且已汇集成编出版。如果能将《抗日战史》全书进行数字化,并且建置全文检索系统, 使研究者可以便利的查找各个会战或战役经过,同时能与档案主管机关所典藏之战史原稿( 包括旧稿、新稿) 进行核对、校补,或追溯中国第二历史档案馆庋藏之战史编纂委员会档案,稽查问题发生的原因,将使《抗日战史》对于研究抗战时期国军在各个会战或战役之作战表现,发挥更大的作 用。尤有进者,将《抗日战史》与其后编纂出版之相关战史,以及海、空军的抗日战史,整合为一个抗日战史数据库,透过全文检索系统,不仅能使无论陆、海、空各军以及后勤系统,在抗日战争期间的表现,充分、完整地呈现出来,而且有助于抗战史研究,特别是作为抗日战争主体的战争部分之研究。

免责申明:

桔香书斋仅提供下载学习的平台,《抗日战史》PDF电子书仅用于分享知识、学习和交流!桔香书斋不提供任何保证,并不承担任何法律责任,如果对您的版权或者利益造成损害,请提供《抗日战史》的资质证明,我们将于3个工作日内予以删除。

|